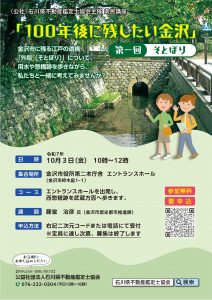

2025.10.14 【開催報告】県民講座「100年後に残したい金沢・そとぼり」

令和7年10月3日(金)、公益社団法人石川県不動産鑑定士協会主催の県民講座「100年後に残したい金沢」シリーズ第1回「外堀(そとぼり)」を開催しました。

当日は、時より秋風が吹く、心地よい日となり、まず天候に恵まれたことに安堵しました。

9時半過ぎから金沢市役所第二本庁舎 エントランスホールに続々と参加者の方が集まってこられました。チラシやネット広報を見ていただいた一般県民の方、石川県の不動産鑑定士のほか、県外の不動産鑑定士、約40名。

講師は、金沢市歴史都市推進課の藤堂さんと松村さんです。

「惣構」とは、城下町を囲い込んだ堀や土居などのことで、安土桃山時代~江戸時代初めに、日本各地で築かれました。

金沢城には、内・外二重の惣構が作られました。内惣構は二代藩主前田利長の命により慶長4年(1599)に造られたといわれています。さらに慶長15年(1610)には、三代藩主利常が家臣の篠原出羽守一孝に命じて外惣構を造らせたと伝わっています。堀の城側には土を盛り上げて土居を築き、竹、松、ケヤキなどを植えていました。

説明を聞きながら、第二庁舎前の西外惣構跡から鞍月用水と合流するせせらぎ通りを目指します。

柿木畠

香林坊へと向かいます。おっと、ここで地下に~~

普段何気なく通っている地下通路ですが、よくみると大きな絵が!

惣構とは直接関係ないのですがとの前置きの後、江戸時代の生活、街並みについて、藤堂さんが説明してくださいました。

↓

犀川です。

この後は、せせらぎ通りを歩きます。

今ではとても風情がある場所として、おしゃれなお店やホテルなどが出店し、たくさんの人が通るところとなっていますが、時代の流れで橋をかけられたり、暗渠になってしまっていたとのこと。当時の山出金沢市長が反対もある中で、開渠とすることとし、今の素敵な街並みができました。歩道の下のところまで用水が流れているそうです。成果として目に見えるにはとても時間がかかること。目先のことだけを考えるのではなく、あるべき姿を見据えて、行動していくことが大切ですね。

消防のためのとても大きなマンホール😲

「縁結びと縁切りの神社」である貴船明神が、せせらぎ通りにはあります。

左側の大きな祠に参拝すると「縁結び」が叶うと言われており、小さな祠に参拝すると「縁切り」がかなうそうです。知らなかった。

加賀八家の村井家の屋敷跡です。この土地の歴史、知らなかった。金沢にいながら知らないことだらけ・・・・。へ~ の連続でした。

この後、金沢市文化ホールでしばし休憩をとって、尾山神社へ向かいます。

昭和初期の古写真をもとに石橋と石積み水路が復元されています。

次は近江町市場迄向かいます。

普通の道ですが、ここにも用水がありました。地下に埋設、つまり暗渠化されて地表からは姿を消しましたが、この道そのものが、そのまま用水の流路なのですね。

昔のゆかりの町名

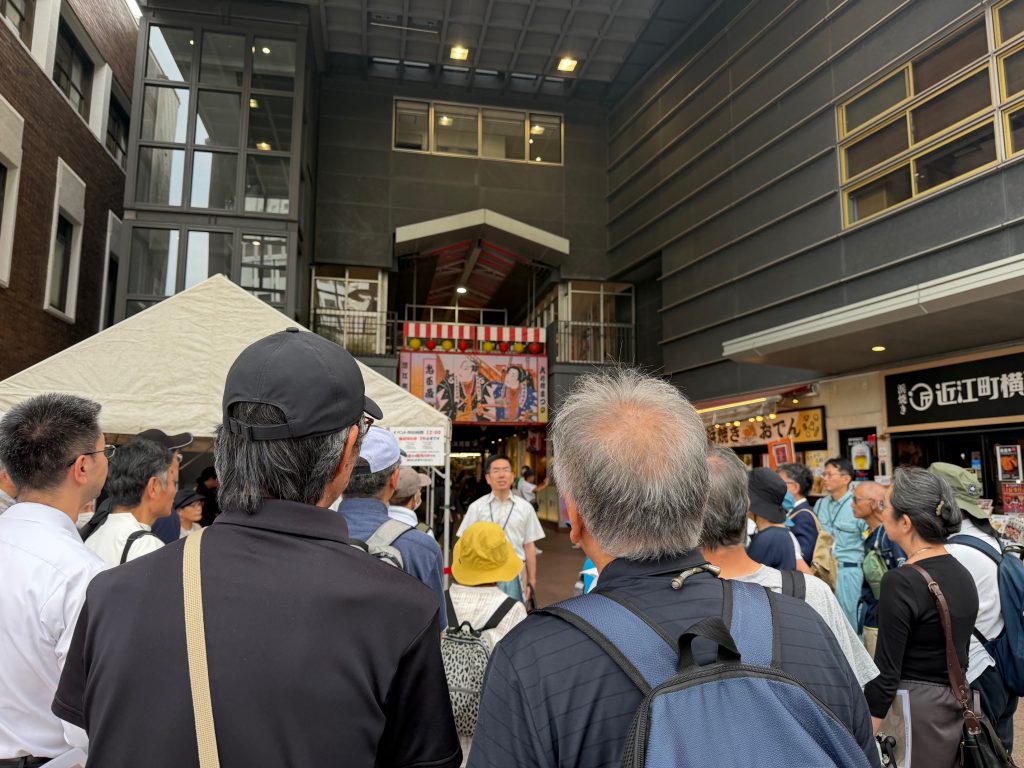

近江町市場に到着。たくさんの観光客でにぎわっています。

この近江町市場の下にも辰巳用水が流れています。知らなかった。

最後のまとめのお話です。いや~ほんとに知らないことばかりで、金沢の価値を再認識しました。100年後に向けてこの貴重な財産を残していかないと。目先の利益ではなく長い目で将来を見据えた行動が必要ですね!!

とても勉強になりました。

この県民講座「100年後に残したい金沢」シリーズ第1回「外堀(そとぼり)」の開催報告については、この素敵な講座を企画してくれた研究指導委員長の小西先生が素敵な開催報告レポートを書いてくださいました~

是非、ご覧ください!!(開催報告はこちら)

たくさんの方々のご参加をいただきありがとうございまいました。次回もこうご期待✨✨